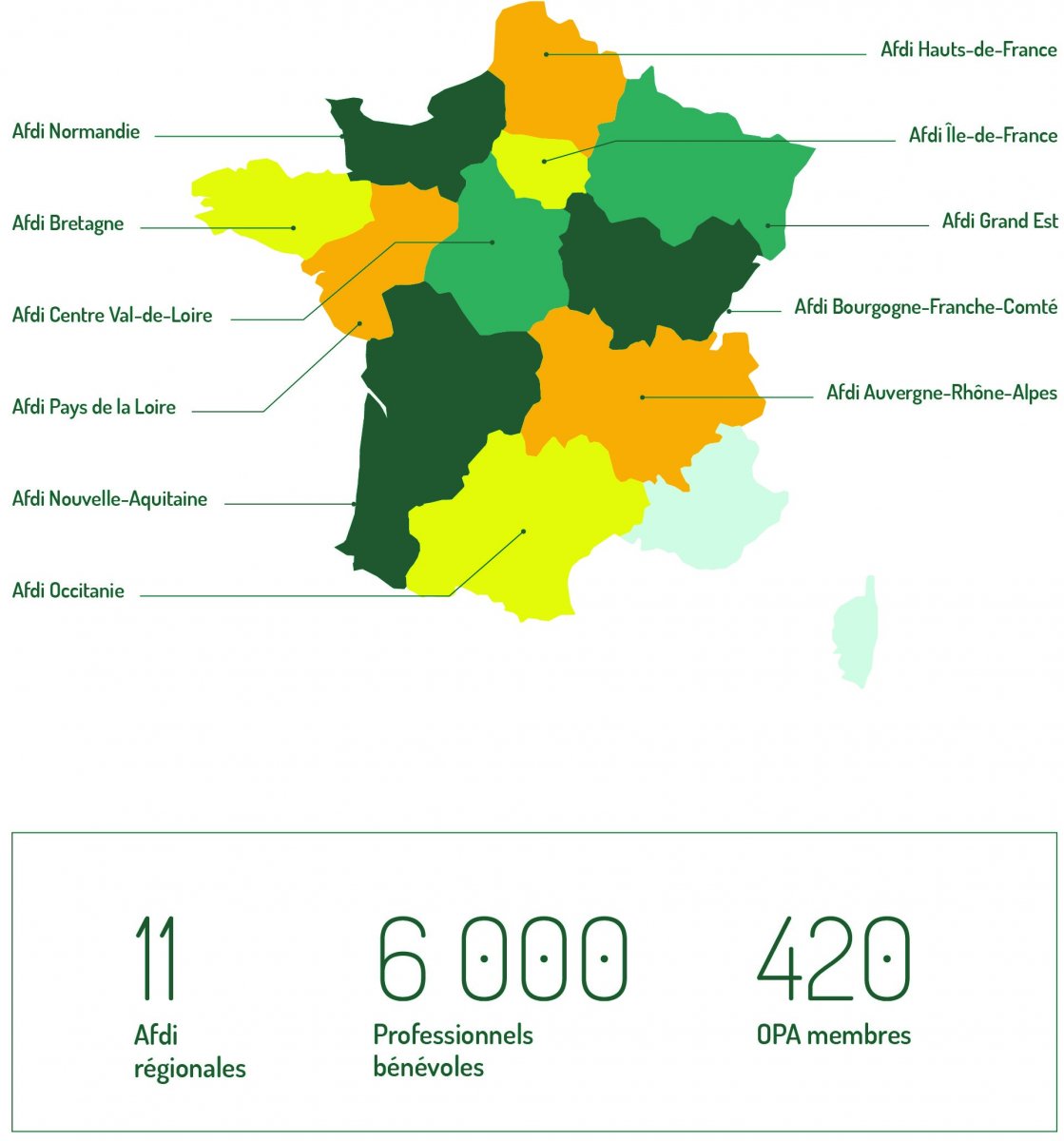

Le réseau Afdi

Afdi BFC est membre d'un réseau Afdi dont la tête de réseau est basée à Paris. Le réseau Afdi c'est :

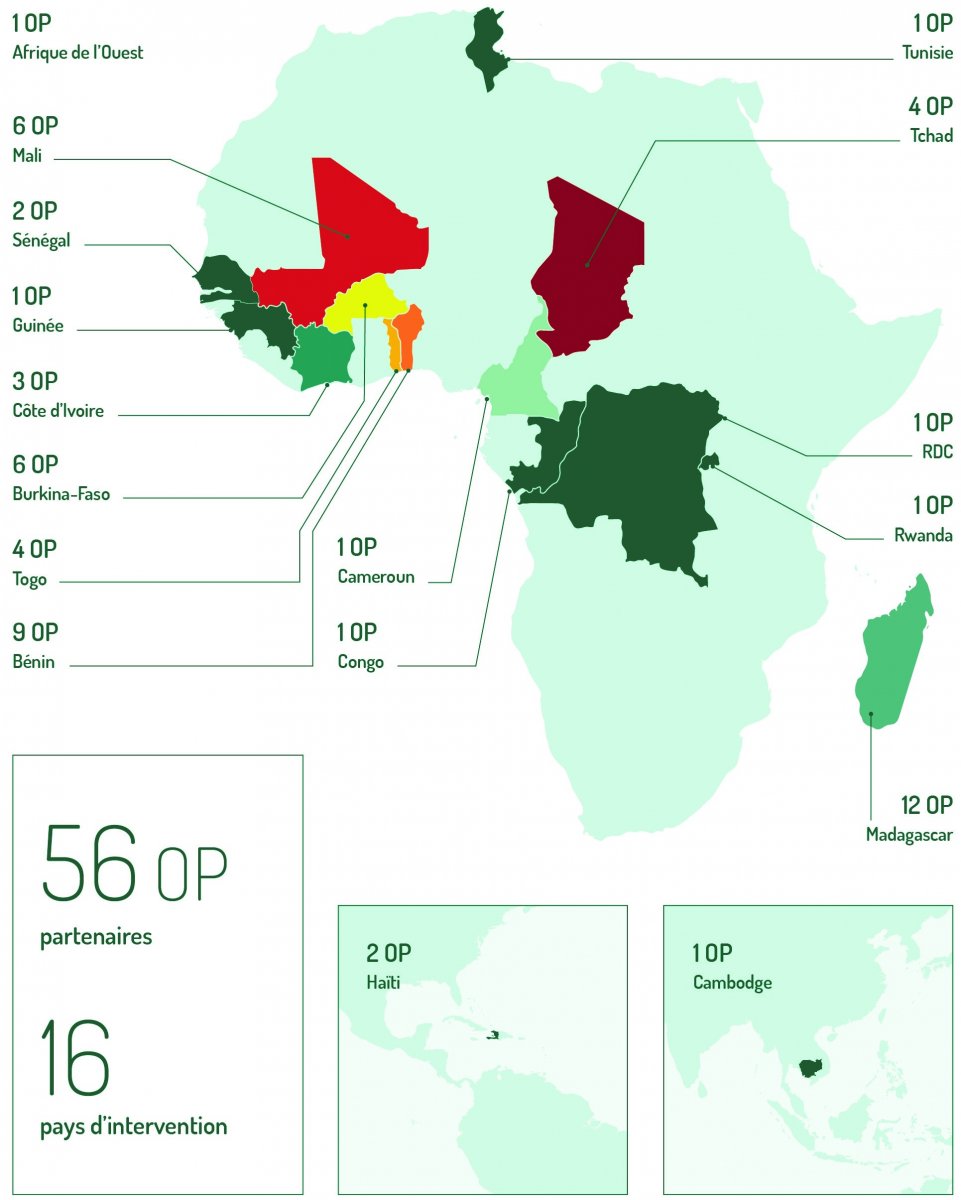

C'est également une présence dans différents pays à travers le monde :

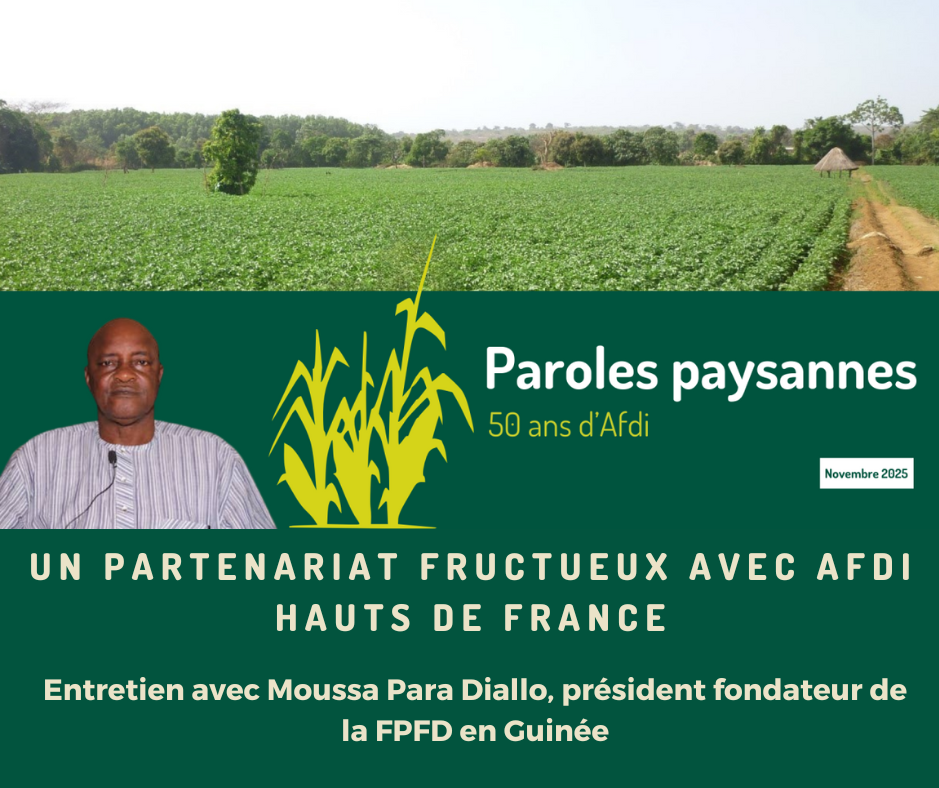

Articles liés

Paroles à Moussa Para Diallo, président fondateur de la FPFD en Guinée

Paroles à Moussa Para Diallo, producteur de pommes de terre, président fondateur de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) et président de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée (CNOP-G)

Depuis cinquante ans, Afdi tisse des liens entre les agricultures du Nord et du Sud, favorisant les échanges de savoirs et la coopération entre pairs. À l’occasion de cette série anniversaire, ce septième et dernier numéro de Paroles Paysannes clôt l’édition spéciale 50 ans en donnant la parole à Moussa Para Diallo, président de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) en Guinée. Depuis Timbi Madina, il conclut le fil des récits inaugurés par Robert Duclos - premier président d’Afdi - en partageant son expérience d’agriculteur, son engagement pour l’agriculture familiale et le rôle joué par Afdi dans le développement des filières locales

Structurer pour mieux produire

Moussa Para Diallo est producteur de pommes de terre, président fondateur de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) et président de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée (CNOP-G), installé à Timbi Madina, dans la préfecture de Pita, en Guinée. Depuis de nombreuses années, il consacre son énergie à développer l’agriculture locale et à accompagner ses pairs pour qu’ils vivent dignement de leur métier.

La Fédération des Paysans du Fouta Djallon a vu le jour en 1992, à Timbi Madina, portée par l’initiative des paysans de la région. Moussa Para Diallo, alors jeune paysan engagé, fait partie des pionniers qui ont porté ce projet depuis ses premiers jours.

« La Fédération est née d’un besoin essentiel : améliorer les revenus des paysans, structurer le monde rural jusque-là dispersé, et valoriser nos cultures. »

La FPFD intervient sur plusieurs filières stratégiques : le riz, le maïs, la tomate, l’oignon et la pomme de terre. Pour organiser efficacement la production, la fédération s’est progressivement structurée.

« Nous avons commencé par regrouper les producteurs dans des unions locales, puis nous avons créé une fédération. Chaque étape visait à mieux organiser la filière et à offrir un accompagnement technique constant. »

Construire les bases techniques de la filière pomme de terre

Dès 1995, Afdi Nord–Pas-de-Calais (l’actuel réseau Hauts-de-France) a apporté un soutien à la FPFD dans la structuration de la filière pomme de terre et la formation technique des producteurs. Puis, la collaboration s’est concentrée sur l’accès aux intrants essentiels : semences, engrais, matériel agricole…

« Avec Afdi, nous avons posé les fondations de la filière : trouver des fournisseurs fiables pour les semences et les intrants, identifier la machinerie adaptée, et mettre en place l’irrigation. À chaque étape, nous avancions ensemble. »

L’objectif était double : développer la production dans les parcelles individuelles des membres et aménager une plaine mécanisée pour installer durablement les jeunes agriculteurs. Tracteurs réhabilités, équipements adaptés, outils indispensables comme planteuses, buteuses ou charrues… la Fédération a progressivement assemblé tout ce qui était nécessaire pour produire en quantité et en qualité.

L’irrigation a constitué une autre étape majeure. Des techniciens guinéens ont été envoyés en formation, notamment en gestion de chambres froides, aux côtés d’Afdi Hauts-de-France, afin de renforcer leurs compétences

Protéger et favoriser la production locale

Alors que la filière se consolidait, le mildiou, capable de détruire en quelques jours des parcelles entières, est apparu. Pour y faire face, Afdi a dépêché un expert en Guinée afin de former les producteurs sur les bonnes pratiques pour limiter la propagation de la maladie.

« Cette opération a permis de réduire les dégâts. Aujourd’hui, nous maîtrisons mieux les risques sanitaires sur la pomme de terre. »

La Fédération a progressivement organisé la collecte et la commercialisation des récoltes, d’abord sur les marchés guinéens puis vers certains pays voisins. Et pour permettre à la filière locale d’émerger dans de bonnes conditions, la FPFD a obtenu de l’État guinéen qu’il instaure une fermeture temporaire des importations de pommes de terre européennes durant la saison de commercialisation de la production nationale.

Former la relève paysanne

Les jeunes agriculteurs bénéficient prioritairement de parcelles individuelles aménagées dans la plaine. Ainsi, en parallèle de la structuration de la filière, Afdi a pris place aux côtés de la Fédération pour accompagner la formation de ces jeunes agriculteurs.

« Avec Afdi, nous avons commencé par former nos jeunes hommes et nos jeunes femmes, leur donner les clés pour installer leurs propres exploitations et maîtriser les techniques agricoles essentielles. »

Pour rendre cet apprentissage concret, Afdi a mis en lien la FPFD avec une école de machinisme agricole. Tracteurs réhabilités, formation au pilotage et à la maintenance des machines… ils y ont trouvé un terrain d’expérimentation pour enrichir leurs compétences.

« Nous avons envoyé nos jeunes à Savy-Berlette pour se former à la mécanisation, à l’irrigation et à la maintenance. Ils se sont imprégnés d’un autre fonctionnement agricole et sont revenus en Guinée motivés. »

Réciproquement, des lycéens français sont venus en Guinée, partageant leur regard sur l’agriculture.

« Ces échanges nord-sud, et aussi sud-nord, étaient fréquents et toujours très riches. Ils ont créé des liens humains autant que des compétences techniques. »

Afdi a également travaillé avec la FPFD dans la création d’un réseau de conseillers de gestion, accompagnant la réflexion des producteurs à l’économie de leur exploitation agricole, puis à innover dans la mise en œuvre d’une démarche de « conseil global » destiné aux jeunes producteurs. A partir d’un objectif à long terme de développement familial et agricole, et sur la base d’un diagnostic, les jeunes font évoluer leurs systèmes d’exploitation en gérant les priorités et en mettant en place des stratégies cohérentes.

Accompagner les jeunes avec le numérique

Pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération d’agriculteurs et favoriser leur prise de responsabilités, la FPFD a créé une commission jeunesse, déployée dans l’ensemble des unions. À travers celle-ci, des groupes d’échanges numériques ont vu le jour : un espace où les jeunes discutent de questions économiques, sociales, organisationnelles, dépassant ainsi les difficultés de déplacement dans la région. Un animateur dédié assure leur coordination et la circulation de l’information.

« Le monde évolue, alors on travaille désormais sur le numérique et sur l’accompagnement des jeunes, y compris dans la digitalisation du conseil à l’exploitation familiale. Cette démarche vise à préparer une relève solide en formant de futurs responsables du mouvement paysan. »

S’ancrer durablement sur le territoire

Moussa Para Diallo insiste sur l’importance d’agir avec constance et responsabilité, en valorisant les ressources locales et en s’installant durablement sur le territoire. Pour lui, chaque action quotidienne peut inspirer les autres et montrer la voie :

« Tous les jours, à chaque heure, il faut travailler et ne pas dépendre d’autrui, valoriser nos ressources et s’installer durablement. »

Conscient de la richesse naturelle de sa région – terres fertiles, eau abondante et climat favorable – il souligne que les habitants disposent des conditions idéales pour construire leur développement local. Moussa plaide en faveur de l’autonomie des agriculteurs guinéens :

« Le développement doit d’abord venir de nous-mêmes. Il appartient aux Guinéens de s’engager activement dans le développement de leurs territoires et de mettre en œuvre leurs projets avec détermination. »

Encourager les jeunes à s’installer demeure au cœur de sa vision: limiter les départs, renforcer les dynamiques locales et valoriser le potentiel que recèle la Guinée.

Evoluer ensemble

À travers son témoignage, Moussa Para Diallo illustre la force d’un partenariat fondé sur la confiance, la proximité et la vision partagée. Alors que la filière pomme de terre est devenue rentable, le partenariat continue d’évoluer, s’adaptant aux besoins nouveaux et aux défis émergents de la Fédération à travers les années.

Pour lui, Afdi et la Fédération des Paysans du Fouta Djallon avancent main dans la main, s’adaptant aux défis contemporains tout en préservant l’esprit de solidarité qui les unit.

« Notre collaboration est avant tout humaine. Elle permet de soutenir les jeunes, de consolider les filières et de construire un avenir durable. Je souhaite conserver notre partenariat avec Afdi pour toujours, et que l’organisation prospère pendant encore 50 ans. »

Discours de la présidente et du SG Afdi lors des 50 ans

Discours de la présidente, Sophie Fonquernie, et du Secrétaire Général, Alain Herbinet d'Afdi nationale prononcés lors des 50 ans.

Afdi Bourgogne Franche-Comté

1 rue des Coulots

21 110 Bretenière

03 80 48 43 27

03 80 48 43 27