Communication

Pour permettre au monde agricole ainsi qu’à un plus large public de connaître Afdi BFC et de mieux en comprendre ses actions, l’association édite ses propres outils de communication. Elle transmet également les publications du réseau national et reçoit le soutien de la presse agricole :

- Edition de 3 bulletins d'information par an

- Parution d'articles dans la presse agricole régionale et départementale

- Afdi BFC est également présent sur les réseaux sociaux

Nous sommes présents sur les manifestations agricoles et rurales dans les différents départements de la région BFC (Fête de l'agriculture, marchés ruraux, finales des labours, etc.). La tenue de stand permet de faire connaitre les actions d'Afdi et d'échanger sur les enjeux de développement agricole à l'international. C'est également l'occasion de découvrir des produits solidaires vendus au profit des actions d'Afdi.

Galerie photos

Articles liés

Bilan d'activités 2025 au Nord

Retour sur les activités 2025 réalisées en BFC.

| Vie associative | |

| Outre les réunions régionales et locales, et l’AG du 15/05, le premier séminaire associatif a été organisé les 5 et 6/03 à la MFR de Pouilly-en-Auxois. Du temps pour se retrouver, entre convivialité et réflexion sur les actions d’Afdi et l’engagement bénévoles. Un atelier 2 Tonnes, animé par l’association Récidev a été organisé à cette occasion afin de faire réfléchir les participants autour de l’empreinte carbone individuelle et collective et les leviers d’action. |  |

| Communication | |

|

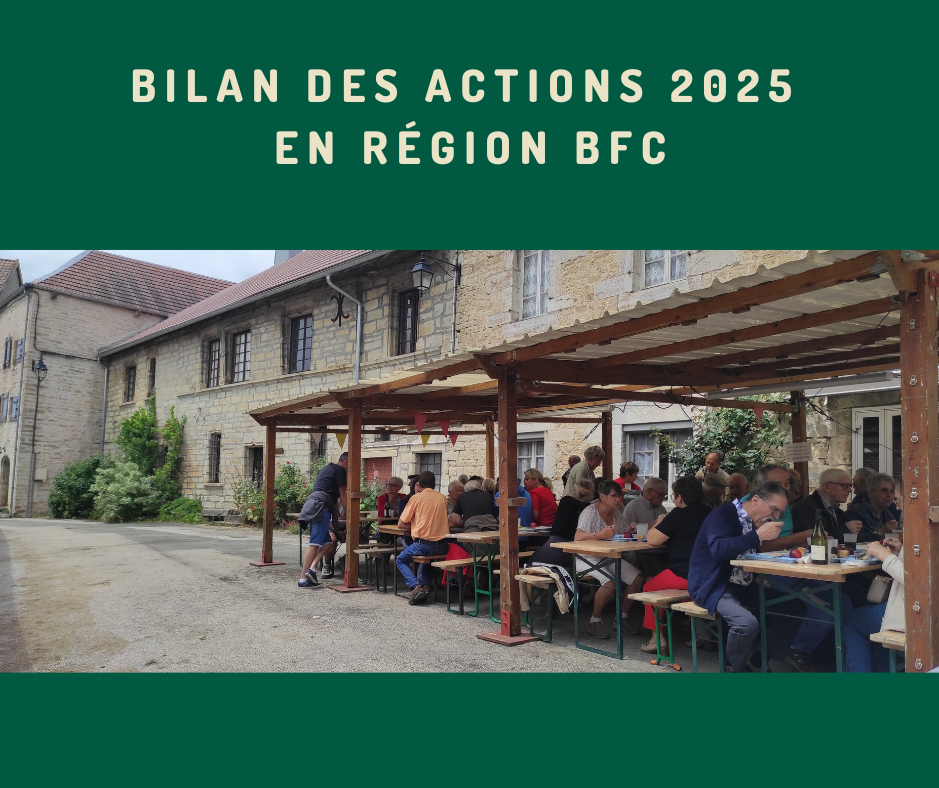

Un repas de Belvoir nouvelle formule s’est tenu le dimanche 06/07, en-dehors des traditionnels marchés de l’été du village. L’évènement s’est tenu sur une journée complète avec le service de repas à la fois le midi et le soir, ainsi que des animations tout au long de la journée. Un stand Afdi a permis de faire découvrir l’association à un nouveau public. D’autres stands ont été tenus lors de manifestations diverses tout particulièrement dans l’Yonne. |

| ECSI | |

| En 2025, 14 interventions dans différents lycées de la région ont eu lieu, notamment lors de l’accueil d’agriculteurs togolais, malgaches ou encore tchadiens. Un moyen de proposer aux élèves une immersion dans l’agriculture de ces pays et de leur permettre une ouverture d’esprits vers des formes d’agriculture différentes de ce qu’ils connaissent et étudient. Un projet pédagogique dans le cadre des Tandems Solidaires s’est tenu avec le lycée agricole de Montmorrot (39) auprès d’une classe de 2nde Pro. Un travail sur plusieurs séances s’est tenu pour faire le lien entre agriculture et ressources naturelles, en comparant la France et Madagascar. |  |

| Réseau Afdi | |

|

50 ans se sont écoulés depuis la création d’Afdi nationale en 1975. En 2025, le réseau Afdi a ainsi fêté cet évènement le 25/11 à Paris en réunissant plus de 200 personnes, dont beaucoup venaient de nombreux pays du monde. En parallèle, le réseau a finalisé son rapport d’orientation à horizon 2035, qui a été voté à l’Assemblée Générale de juin 2025 et présenté lors de l’anniversaire à Paris. |

Paroles Paysannes 50 ans - Kafui Kudite et Olive Amossou

Récits croisés sur l'engagement de deux agricultrices togolaises.

Une parole qui transforme : femmes, jeunes, territoires

Depuis un demi-siècle, Afdi – Agriculteurs français et développement international – matérialise une coopération agricole singulière, fondée sur l’échange entre pairs. Pour célébrer cet anniversaire, Paroles paysannes donne la parole à celles et ceux qui font partie de cette histoire.

Après avoir mis en avant les voix fondatrices et celles des leaders paysans, ce cinquième numéro se tourne vers le Togo avec le témoignage de deux agricultrices qui partagent leur parcours, leurs engagements et leurs espoirs.

Il s’agit de Madame Abrayo Kafui KUDITE, présidente de la branche Plateaux du Réseau de Jeunes Producteurs Professionnels Agricoles du Togo (REJEPPAT), transformatrice agroalimentaire et formatrice, et de Afi Olive AMOSSOU, vice-présidente du REJEPPAT-Plateaux et agronome de formation.

Par leurs expériences complémentaires, elles incarnent deux visages d’un même combat : celui de la reconnaissance du rôle des femmes dans l’agriculture et de la mobilisation de la jeunesse pour un avenir durable.

De la passion d'enfance à l'engagement d'une vie

Madame Kafui transmet sa conviction profonde que l'agriculture, loin d'être un métier du passé, est un levier essentiel pour la souveraineté alimentaire, l'autonomie des femmes et l'engagement de la jeunesse. À travers son histoire, c'est toute la vitalité d'une génération prête à relever les défis de son temps qui s'exprime.

« Quand on croit en ce que l’on fait, il faut persévérer. »

Kafui, parle d’abord de son lien intime avec la terre et ses fruits. Née dans la région maritime au Togo, elle commence, jeune, à transformer les récoltes familiales en jus, sirops et confitures. Cette passion précoce, nourrie au cœur de l'agriculture et de sa famille, deviendra le fil conducteur de son parcours. Après une formation en sociologie, elle décide de faire de cette vocation son métier.

« Aujourd'hui je suis maman, j'ai une fille, je lui transmets mon savoir et elle le transmettra à sa fille. Ainsi de suite, le monde entier pourra bénéficier de ces pratiques qui ne disparaîtront pas. »

Cinq ans après sa formation, elle franchit une étape décisive en créant sa propre usine de transformation, aujourd'hui agréée par le Comité Togolais d’Agrément (COTAG), une certification qui garantit des produits conservés naturellement. Cet accomplissement n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'un engagement plus large. Cela étant, elle rejoint le REJEPPAT, où elle gravit rapidement les échelons pour devenir présidente de sa branche régionale.

Elle est également directrice commerciale au Centre Africain de développement des Technologies Agroécologiques (CADETE), un centre de formation où elle forme des femmes et des jeunes à la fabrication de biopesticides et de compost. Son parcours illustre une vision intégrée où production, transformation et formation se renforcent mutuellement.

« J’ai compris que l’agriculture ne s’arrête pas au champ. Si nous voulons avancer, il faut transformer, innover et transmettre ce savoir. Former les femmes et les jeunes, c’est leur donner les moyens de prendre en main leur avenir et de faire évoluer nos pratiques. »

L'agriculture : un choix, une conviction, un levier d'avenir

Dans un contexte où beaucoup de jeunes, confrontés au chômage, perçoivent l'agriculture comme un métier pour les grands-parents, Kafui porte un message à contre-courant. Pour elle, l'agriculture est un secteur porteur et une réponse aux défis économiques et sociaux du Togo.

« Pour vraiment assurer la souveraineté alimentaire au Togo, il va falloir qu’on encourage les jeunes, qu’on soit des exemples, pour que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes puissent vraiment embrasser l’agriculture. C’est mon ambition. »

Son engagement est profondément ancré dans une démarche agroécologique. Face à la dégradation des terres et à la baisse des rendements, elle voit dans ces pratiques une nécessité absolue pour "bousculer le domaine".

La transformation alimentaire devient alors un maillon clé d'une économie circulaire : les déchets organiques issus de son usine sont recyclés en compost pour enrichir les sols. Elle s'inscrit dans la lignée de ces agricultrices qui ne se contentent pas d'appliquer un modèle, mais réfléchissent à d'autres manières de faire, plus respectueuses des écosystèmes.

«Nous ne pouvons plus travailler comme hier. Si nous continuons à épuiser nos sols, demain, nous n’aurons plus rien à transmettre»

L’agroécologie, ce n’est pas une mode, c’est une obligation pour protéger notre avenir et celui de nos enfants. »

La force du collectif et de la transmission

Pour Kafui, la famille est le premier soutien, le premier maillon d'une chaîne de solidarité qui permet aux projets de voir le jour et de grandir. Mais son action s'étend bien au-delà. Présidente de sa coopérative, GVA (Grenier Vert d'Afrique), elle rassemble des femmes transformatrices et des producteurs pour renforcer leur pouvoir d'action collectif. Elle rejoint ainsi d'autres leaders paysannes qui insistent sur la nécessité de se regrouper pour devenir audibles et visibles.

« Si aujourd'hui toutes les familles refusent de produire, même pour un ou deux mois, je ne suis pas sûre de comment ce monde va vivre. »

Cette vision fait écho à celle portée par Afdi, qui reconnaît l'agriculture familiale comme un modèle reposant sur la transmission, l'autonomie et l'ancrage territorial.

Accompagner la jeunesse : entre défis et espoir

Être à la tête d'un réseau de jeunes n'est "pas toujours aisé". Les défis sont nombreux, notamment l'accès à la terre et au financement. Kafui en est consciente, mais son approche est pragmatique : elle se positionne elle-même comme un exemple, montrant par la réussite de sa propre entreprise que l'agriculture est une voie viable et épanouissante.

Elle transmet un message fort aux jeunes : n'attendez pas un financement pour commencer. Elle-même a bâti son usine sur des investissements personnels.

« Commencez, et avec le temps, peut-être qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous appuyer. Mais quand vous ne commencez pas, c'est difficile qu'on vous croie.»

Le partenariat avec Afdi est perçu comme un levier essentiel. Cette collaboration, fondée sur un dialogue entre pairs partageant une même vision, a permis de renforcer la confiance des membres du REJEPPAT et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, ces liens apportent une perspective. Ils montrent que, même à distance, on appartient à une communauté solidaire.

Après avoir rencontré Kafui, transformatrice et présidente régionale du REJEPPAT-Plateaux, nous nous tournons vers Afi Olive Amossou, jeune agricultrice, vice-présidente du REJEPPAT-Plateaux et agronome de formation.

Son itinéraire illustre la force d'une jeunesse qui choisit l'agriculture non par défaut, mais par vocation. Olive incarne une génération de leaders formés, connectés aux réalités du terrain et déterminés à faire de l’agroécologie une réponse concrète aux défis sociaux et environnementaux. Son engagement montre comment la transmission familiale, alliée à une vision innovante, peut devenir un puissant moteur de changement.

Un héritage familial transformé en vocation

Olive est née dans la région des Plateaux, à Atakpamé. Fille d’agriculteur, elle grandit dans une grande famille paysanne, où son père a pu subvenir aux besoins des siens grâce à la terre. Mais cet héritage est ambivalent : il lui transmet à la fois la fierté du métier et le souvenir des difficultés endurées.

« Malgré tout ce que l’agriculture lui a donné, mon père ne voulait pas que nous y revenions. Il craignait que nous subissions la même dureté. Mais après avoir partagé avec lui mes ambitions et ma vision, il a commencé à comprendre ce que l’agriculture pouvait apporter en vrai. »

Son père avait l’habitude de rappeler que s’il avait été fonctionnaire, il n’aurait jamais pu répondre aux besoins de sa famille. C’est la terre qui lui a permis d’instruire ses enfants, de les nourrir et de les accompagner. Cette conviction devient, pour Olive, une source de motivation.

« L’agriculture m’a donné du sens. À travers elle, je veux que celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’étudier trouvent aussi une forme de savoir et de dignité. »

Elle choisit donc d’étudier l’agronomie après le baccalauréat. Aujourd’hui, elle dirige une coopérative de production maraîchère, anime une ferme-école et développe un projet d’entreprise spécialisée dans les intrants agroécologiques.

Pour elle, l’agriculteur est bien plus qu’un producteur :

« L’agriculteur, c’est quelqu’un qui se soucie de la vie humaine. S’il ne produit pas, il n’y a plus de vie. Alors, nous, jeunes agriculteurs, nous allons nous battre pour atteindre la souveraineté alimentaire. »

L'agroécologie : une réponse aux défis présents et à venir

Sa rencontre avec le REJEPPAT, lors d’une formation sur les pratiques agroécologiques, a été un tournant. Elle y découvre un espace où les savoirs se partagent et où les agricultrices, même sans instruction formelle, peuvent se former et se renforcer mutuellement.

« Je me suis dit : d’accord, nos mamans voyaient l’agriculture comme un fardeau parce qu’elles y étaient contraintes.»

Aujourd’hui, moi, je veux leur montrer que la terre peut être une opportunité, et que ce qu’elle peut nous apporter est encore plus grand.

Face aux défis du changement climatique et de la dégradation des sols, elle mise sur la production de compost bokashi et d’engrais organiques pour régénérer les terres.

« Nous avons nos propres solutions, adaptées à nos réalités. L’agroécologie en fait partie.»

La force du soutien familial et collectif

Pour Olive, la famille est le socle de son parcours. Lorsqu’elle a décidé de créer sa propre entreprise, elle a trouvé dans ses proches un appui décisif.

« Je n’avais pas de personnel pour démarrer, mais ma famille m’a dit : "Olive, nous serons ton équipe". Cela m’a prouvé que l’agriculture familiale, ce n’est pas seulement travailler ensemble, c’est aussi croire ensemble dans un projet. »

Ce modèle de solidarité, elle le transpose à plus grande échelle, en encourageant les jeunes et les femmes à se regrouper pour devenir plus visibles.

« Si chacun reste seul dans son coin, on pense que ce que l’on fait est insignifiant. Mais quand on se rassemble, on voit la force que cela représente. »

Assurer la relève : une mission au quotidien

En tant que vice-présidente du REJEPPAT-Plateaux, Olive se sent investie d’une mission de transmission. Elle considère que chaque jeune agriculteur a un rôle à jouer pour inspirer aux autres. Le partenariat avec Afdi a été un levier essentiel.

« À travers ce partenariat, on a pu aller plus loin. On a pu toucher les jeunes qui évoluaient en solo. On a pu les identifier, revenir vers eux et leur donner du soutien. On leur a montré que leur parcours n’était pas un échec, mais une étape. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. »

La transmission aux plus jeunes est une priorité. Elle cite l'initiative "un enfant, un arbre fruitier", portée par le REJEPPAT, qui vise à donner aux enfants l'envie et le sens des responsabilités envers l'environnement. Dans sa propre ferme, elle a vu des enfants développer un véritable intérêt pour le métier.

« C'est arrivé à un moment où j'ai partagé ma vision avec eux et, avec la façon dont nous faisons les activités. Quand je vois des enfants planter un arbre et en prendre soin, je me dis que l’avenir est là. C’est en les impliquant dès maintenant que nous leur donnerons le goût et le sens de l’agriculture. »

Pour elle, assurer la relève, c'est partager sa vision, alléger la difficulté du travail et impliquer la nouvelle génération dans tout ce qui se fait.

Le parcours d'Afi Olive Amossou démontre que l'avenir de l'agriculture se construit aujourd'hui, à la croisée de l'héritage familial, de la formation technique et de l'engagement collectif. Sa voix, comme celles des autres jeunes et femmes leaders, rappelle que l'agriculture n'est pas "une voie d'échec, c'est une voie d'avenir".

Elle porte avec conviction un message d'espoir : en unissant leurs forces, les jeunes générations peuvent relever les défis de leur temps et bâtir une agriculture plus durable, plus juste et plus solidaire.

« Oui, les défis sont nombreux. Mais si nous attendons que tout soit parfait, nous n’avancerons jamais. Il faut commencer avec ce que l’on a, s’entraider, et chercher des solutions ensemble. »

À travers leurs témoignages, Kafui et Olive expriment la même conviction : l’avenir de l’agriculture familiale passe par la reconnaissance et l’implication des femmes et des jeunes.

Leurs récits rappellent que l’organisation collective, l’accès aux ressources et les échanges entre pairs sont des leviers essentiels pour relever les défis ruraux.

Dans un contexte marqué par le changement climatique, la pression foncière et les inégalités persistantes, leurs voix résonnent comme des appels à l’action et à la solidarité.

Elles montrent qu’au-delà des difficultés, des chemins s’ouvrent, portés par la persévérance, l’innovation et la force des liens humains.

Pour Afdi, ces récits ne sont pas seulement des témoignages : ils sont des repères, des sources d’inspiration et des invitations à continuer de bâtir, avec celles et ceux qui cultivent la terre, un avenir plus juste et durable.

Parole de bénévole

« Fils d'agriculteur, études agricoles. J'ai réalisé mon parcours professionnel dans le para agricole. La retraite venant, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai rencontré des clients impliqués dans Afdi, ils m'ont donné le virus. Le déclic a été la participation aux Rencontres Internationales Afdi à Amiens en décembre 2010.

« Fils d'agriculteur, études agricoles. J'ai réalisé mon parcours professionnel dans le para agricole. La retraite venant, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai rencontré des clients impliqués dans Afdi, ils m'ont donné le virus. Le déclic a été la participation aux Rencontres Internationales Afdi à Amiens en décembre 2010.

Mon occupation principale dans la section Yonne est la tenue de stand afin de faire connaître Afdi et trouver de nouveaux adhérents.

J'ai eu la chance de faire une mission à Madagascar en 2014 avec les JA de Villeneuve sur Yonne.

Pour moi, Afdi est une grande famille, quand on voyage à travers la France, on retrouve toujours au moins une personne d'Afdi.

Lors des rencontres avec nos partenaires du Sud, une fois les échanges terminés, je me rends compte qu'ils nous transmettent plus que nous leur transmettons. »

Jacques Herbette,

Retraité domaine para agricole, section Yonne

Afdi Bourgogne Franche-Comté

1 rue des Coulots

21 110 Bretenière

03 80 48 43 27

03 80 48 43 27